[投稿日] 2010-11-29

▼国語文法論 (1974年)

[投稿日] 2011-04-23

さぞや大學ではテキストに使ふところもあるのだらうが、正規の國語學の教育を受けなかったため、知らずにゐたのが悔まれる。基本書にして名著、この薄さに簡約した手際も御立派。上段の本文に沿ひつつ下段に主要文法論各説が對比してあるのが參考に便であり、時枝誠記や三浦つとむ(吉本隆明の愚論は言ふも更なり)に踏み迷ふ前に、これ一册で大概濟まないか。これを入門にして著者の代表作『国語構文論』に食指を伸ばすも可、その後の内外の新理論から振り返って再評價するも可。

「職能」と言ふは構文的機能論であり、中でも「関係的構成」(時枝文法が「辭」に見たもの)の機能(=函數)を主とする。助詞・助動詞・接續詞・副詞に神經を使って文章を書いてゐる者であれば、文の論理を構築するのに大いにこの本の解析が參考とならう。

「はしがき」末に「昭和五十一年二月(再版にあたって加筆)」とあり。

▼西洋哲学史再構築試論

[投稿日] 2011-06-01

哲學史を主題としながら、哲學者の非歴史性といふか歴史への鈍感ぶりを窺はせる一册となった。村井則夫「生の修辞学と思想史――ブルーメンベルクと『近代の正統性』――」(第4章)くらゐが例外か。それにしても思想家・哲學者に即した「人とその思想」形式が多くて、哲學史と稱するには歴史の流れを展望する視力に乏しい。一ノ瀬正樹「感覚的知識の謎――ロック認識論からするプロバビリティ概念の探究――」(第5章)なんか、ちゃんと歴史認識論につなげればもっと面白くなりさうなのだが。就中「過去的出来事の確率原理」に關し、量子力學における「波束の收縮」論が確率が確實性へと突然變化するのには觀察乃至觀測が關與すると見て、それを「瞬時の非連続的変化の機会」と表現したことにつき、「それはまるで、古典的な機会原因論者マールブランシュの語り方のように聞こえる」(p.190)と言ふ邊り、示唆深い。殊に、カール・シュミット『政治的ロマン主義』を歴史主義の潮流の中に置いて讀んだ者としては。小西善信「個物の問題」(第9章)も、近代は「個物の忘却史」(p.375)と斷ずる前に、なぜ近代史學に眼を向けなかったか。新カント派が「個性記述的 idiographic 」と呼んで歴史學の位置附けに苦心し、トレルチやマイネッケが歴史主義の原理として個性化を擧げたのは、アリストテレス以來「個物は曰く言ひ難し」とされる個物へと迫る試みであった筈。

目次 http://www.showado-kyoto.jp/book/b96715.html

▼現行法律語の史的考察 (1930年)

[投稿日] 2011-09-04

「序」で自ら名を出してゐるやうに、これは或る意味、日本のグリムである(堅田剛のグリム論に曰く「歴史と法と言語のトリアーデ」)。しかしそれ以外は世界的に見ても類本が無いことはこれまた自序に述べる通りなのだらう。法律語とは思へない「ちやきちやき」だの「手を燒く」だの「厄介」だのいふ俗語も入ってゐるのを見ると、嬉しくなってしまふ。佐藤喜代治編『語彙研究文献語別目録 講座日本語の語彙別巻』(明治書院、一九八三年十一月)にも採られてないが、國際日本文化研究センターの『日本語語彙研究文献データベース』で「収録した研究書及び辞書類など」には擧げられてゐる。しかしそれで檢索すると、「ちゃきちゃき」でも「手を焼く」でも「厄介」でもヒットしないのは何としたこと。いづれも第二章第二款第二項第二目第一節「四、普通語となる離脱」に取り上げる語だが、前後の節(の下の單位だが、何と呼べばよいのか)からは拾ってある所を見ると、どうもこの部分だけ故意に採録してないやうだ。一體どういふわけだ、近代語彙ではないからなのかと、小一時間問ひ詰めてやりたくなる。

Cf. http://gainen.nichibun.ac.jp/main/book

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1281179/184

http://home.q02.itscom.net/tosyokan/itadura.htm

▼日本の出版流通における書誌情報・物流情報のデジタル化とその歴史的意義

[投稿日] 2009-10-30

▼書店論ノート 本・読者・書店を考える

[投稿日] 2016-05-28

「第三章 書店論――書店人インタビュー」は小川道明(リブロ代表取締役社長)、宍戸立夫(三月書房店長)、中西豊子(ウィメンズブックストア松香堂書店代表取締役)、菊地敬一(ブックハウス ヴィレッジ ヴァンガード代表)。

國會圖書館のみ刊行年月を「1990.7」とするのは2刷だからで、當時『日本目録規則新版予備版』では「出版年は、その図書に表示されている最新の出版年を西暦紀年で記載する」との規定であったのに基づく處置。

http://id.ndl.go.jp/bib/000002173230

http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/history.html

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3507128_po_2007_2.pdf?contentNo=1

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN04658515

▼片岡鐵兵 書誌と作品

[投稿日] 2015-08-02

「限定三百五十部」「発売所 京王商事株式会社」。發行所をウェブサイトで「京央書林」と記すは、二〇〇〇年十二月に商標登録無效を京王電鐵グループから訴へられて一字改稱したらしい。

http://keiosy.web.fc2.com/

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1053983.html

一連の書誌シリーズの最終刊で、最も厚くがっちりした本。それで目を着けられてしまったか。

「今度の書誌づくりほど楽しかったことはない。」「本書作成に当たり、北海道大学神谷忠孝教授には「十一谷義三郎・書誌」に引続き何かとご教示を頂き、跡見学園女子大学菊池弘教授には、資料・論考について細かい御指導を賜りました。」「多忙な社長業の傍ら、余技ともいうべき仕事なので意に満たない点も多いが、私の性格上いい加減な仕事はしていないつもりである。」(「あとがき」p.466・470)。

岩田光子「作品解説」pp.387-404

岩田光子「片岡鐵兵の文学」pp.436-450

片岡藍子「鐵兵と娘」pp.452-465

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA49971212

▼山口昌男山脈 古稀記念文集

[投稿日] 2015-06-15

奧附「編集協力 川村伸秀」「私家版 限定500部」。國會圖書館・CiNii所藏無し。

一◉『内田魯庵山脈』余録

二◉『内田魯庵山脈』を読む

三◉山口昌男の愛すべき迷惑

四◉トリックスターの古稀に寄せて

五◉山口昌男 年譜

六◉山口昌男 著訳書一覧

▼三大編纂物 群書類従・古事類苑・国書総目録 の出版文化史

[投稿日] 2009-10-29

▼逍遥本明朝物語 (Typography archive)

[投稿日] 2011-01-20

▼客分と国民のあいだ―近代民衆の政治意識 (ニューヒストリー近代日本)

[投稿日] 2009-11-15

やっと安く買へた。讀みやすく、面白い。

ここでの民衆による「仁政」觀念に對する把握は、モラル・エコノミー論に「示唆をえた」もの(卷末「文献案内」pp.6-9)。幾分か經濟人類學的でもあるこの概念は批判もあって問題含みだが、市場制度に基づく政治經濟(學)に對抗する被治者側の「正当性」(p.53)(=正統性)論といふ意味では興味深い。眞に造反有理と言ふか、アナーキーな感情的暴發に見えてもそれなりに用意された理法があったわけ(人格的な「徳義」として語られるのが限界であれ)。I章「2 仁政と徳義――強者の責務――」參照、特に傳室鳩巣「不亡鈔」を引くあたり(p.49)は「封建契約」とは言ひ條いささか社會契約説にも近づくかの如し。

Cf. 『本に溺れたい』2010年4月19日「モラル・エコノミー Moral Economy を巡る若干の議論」http://renqing.cocolog-nifty.com/bookjunkie/2010/04/moral-economy-4.html

按ずるに。そも客分とは、「まったくの家臣や雇い人などでもなく、家族でもない」(『日本国語大辞典』)。自分の土地を持たぬ借地借家人であり食客であり寄寓者である。柳田國男「居候及び厄介」が取り上げたヤカヰ(家居)。したがって定住の豪農地主層(士族と違って財産選擧制を支持する改進黨系の「富裕な農民民権家」p.92)とは合致しないが、これが寄生地主・不在地主となって土着性を失ってゆけば、地域から遊離した客分になるだらう。徂徠の所謂「旅宿の境涯」。治者でさへ客分意識を脱し難かったこと(國替へ後の大名・武士の例、p.47)は松尾純子評が注目してゐた――「客分意識はなにも民衆の意識であるとは限らず,治者や富者の意識でもありえるのだ。」(『大原社会問題研究所雑誌』489〈書評と紹介〉、一九九八年八月、p.47)

Cf. http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/489/

民衆史の枠を外して考へ直してはどうだらう。「はじめに」で民衆以外の例に夏目漱石を引いた後、「しかし今回は、こうした自覚的に選択された客分意識は視野の外においておく」(p.16)と議論はお預けにされてゐた。然るに「おわりに」の結び近くになって、「今のわたし(たち)は、現前する国民国家の共同性に眼をつむることなく、しかもそこから不断に乖離するよう努める、いいかえれば自らの存在被拘束性に対峙しつづける、そんな自覚的・自律的な客分であることが求められているように思われる」(p.239)との見通しが告げられる。それを論ずるつもりなら、一つには、「III 国民化の回路」以下に敍述した流れから外れて「客分に自足した矜持を保」(p.196)ったままナショナリズムの一體感(對外問題や祝祭化や普選運動)にも同調しなかった事例(むしろ例外者にせよ)に就く手がある――例へば「逆にエリートのなかには秩序からの自覚的な逸脱や国家への懐疑も生まれる」(「IV 仁政のゆくえ」p.204)とか。さらには、民衆史そのものよりも民衆論の言説史・思想史に入る手もあらう。「「民衆」を論じる者が民衆でありえないのは自明だが、抜きがたい客分意識を共有するかぎりで、わたしは自分を民衆のはしくれと思いたがっている」(「おわりに」p.239)と自ら言ふ、そのやうな意識の系譜學。

民衆と共に政治への拘泥も自縛に見える。副題に「近代民衆の政治意識」とある通り「客分意識はたんなる政治的無関心ではない。「赤髭が威張ろうが、安穏に生活できればいい」という意識もまた、ひとつの政治意識である」(p.12)と斷じ「経世済民」の語を擧げて「近世民衆にとって、経済と政治ははっきり分けられるようなものではなかった」(「I 民衆にとっての〈政事〉」p.68)と述べるのだが、これでは客分を稱する態度が非政治性の表明である面が見落とされてしまふ。一部アナキストみたいに反政治的 antipoliticalとなるのみならず、そんな積極的な政治の排除よりも脱政治的 depoliticalとか無政治的 apoliticalあたりか(丸山真男「政治的無関心」『政治学事典』平凡社、參照)。鼓腹撃壤、帝力我に何かあらんや。また本書で國學は「仁政と客分を否定する論理」に使はれたことで取り上げられるが(pp.76-78)、松本三之介『国学政治思想の研究』が説いた國學における被治者の非政治性と併せ見ると如何。

http://homepage3.nifty.com/tanemura/re2_index/M/makihara_norio.html

▼日本法的精神の比較法的自覺

[投稿日] 2015-07-25

小野清一郎『日本法理の自覺的展開』(有斐閣、一九四二年十二月)に對抗して、主にドイツ法・フランス法との比較法的研究によって「明治以後の法律及び法律學の發達」を綴った法學史。二〇〇九年にオンデマンド版の再刊あり。

目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045283?tocOpened=1

▼新薩摩学 5 雑誌「改造」とその周辺 (新薩摩学シリーズ)

[投稿日] 2009-10-29

ツッコミ不足の論文集。そこが知りたい、ってところに書き込みが足りない。

▼マックス・ウェーバーにおける歴史科学の展開

[投稿日] 2009-10-29

歴史主義を問題にしたウェーバー自身に歴史主義的考察を適用することによってウェーバー思想の變化(つまりそれも歴史だ)を捉へてゐて、狙ひ所はいい。平明な文章も好感が持てる。ウェーバー屋さんに留まらずに、史的認識論や歴史學方法論に寄與してくれることを期待したい。

『マックス・ウェーバー 普遍史と歴史社会学』も見ること。

http://www.sociallibrary.jp/entry/4872622251/

目次 http://www.minervashobo.co.jp/book/b49453.html

▼国家論研究 第十五号

[投稿日] 2015-04-25

論創社發賣、二月・五月・九月・十二月年四回刊。

「追悼 大熊信行の遺したもの」、杉原四郎・新明正道ほか。編集部「大熊信行主要著作目録」には各書の細目を記載。

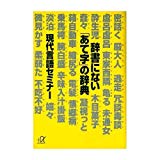

▼辞書にない「あて字」の辞典 (講談社プラスアルファ文庫)

[投稿日] 2009-10-29

前身の『遊字典』(冬樹社、1984→角川文庫、1986.8)の方が、序文やコラムなどが充實してゐました。改題後は、凡例で出典を『明治文学全集』だと明記したのが取り柄ですが、氣取った序文「Prefaceのようなメッセージ」は「はじめに」に差し替へ、コラムは何本か削られました。古本で角川文庫版を探すことをお奬めします。その浦達也の解説はニュー・アカ・ブームの影響が濃厚で、時代色が窺はれて愉快です。

http://d.hatena.ne.jp/higonosuke/20070201#c1170614917

▼歴史の現象学 (Phaenomenologica)

[投稿日] 2011-02-13

▼書影でたどる関西の出版100 明治・大正・昭和の珍本稀書

[投稿日] 2010-11-16

http://westedit.exblog.jp/

▼タイポグラフィデザインNOW (1978年)

[投稿日] 2010-12-17

▼文具の歴史 (1972年)

[投稿日] 2011-03-11

http://d.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/20140813/p1